Abrigo de retazos: Entrevista con Zinthia Palomino

Empiezo esta pieza de una forma contemporánea:

migrante entrevista autora negra feminismo

Enter.

Latinoamérica españa estereotipos literatura

Enter.

Nos encontramos, Zinthia Álvarez Palomino y yo, en una videollamada Meet para una conversación a la que la he convocado. La directora de Afroféminas me la ha referido como respuesta a mis cuestionamientos sobre la migración y lo afro en España en un email que cierra con «nadie mejor que ella para esa entrevista».

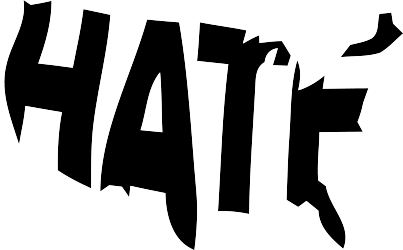

Es una mañana de un día entre semana y hace frío. Aunque he visto una foto suya en Wikipedia, es una sorpresa verla cuando se conecta a la llamada, porque de repente se me revela humana. Puedo contar las huellas digitales en la pantalla del computador. Es mi pequeña obra de arte, mugre sobre luz; manchita de grasa entre gestos de palabras dichas. Zinthia usa unas gafas de pasta verde y está vestida de negro. Llueve sobre Galicia, en donde está ella. Es el inicio de un invierno que comenzó muy quedo y que se ha venido alargando con la tempestad. En Barcelona, donde estoy yo, seguirá la sequía, sin embargo. La sequía no se irá de muchos lugares. Hace un par de días, la administración Trump se ha embarcado en el proyecto de demostrar que el calentamiento global ha sido positivo para la humanidad. Me duele el estómago cuando escribo eso. Por Trump y toda la parafernalia de mal gusto que orquesta, por la corrección de Wall Street, por la vida, por la vida mía y por la de la gente que se muere en Gaza y por estar obligada a recordar la Ahnenerbe de esta manera.

Zinthia es una periodista, investigadora militante, escritora y conferencista que a veces habla de sí misma en tercera persona, casi como si me estuviera hablando de lo ocurrido en un sueño o de las peripecias del personaje de un libro. Nació en Maracaibo, Venezuela, y migró a España, en donde reside actualmente (adverbios que no dicen nada). Tiene una formación específica en integración social, mediación intercultural comunitaria y migraciones internacionales. Es una de las cofundadoras de Afrogalegas y ha colaborado con medios como Pikara Magazine, Canal Red, El Salto y, por supuesto, Afroféminas, Se tejen caminos fáciles entre ella y yo, tan fáciles que parecen ya hechos y ya recorridos. Hemos estado siempre cerca y siempre lejos, me doy cuenta al escucharla. Bogotá y Maracaibo, Barcelona y A Coruña se sienten a una cuadra de distancia.

¿Cómo la describo?¿ Como mujer atravesada por la migración, por las negritudes, por lo femenino? ¿O más bien como el punto en el que converge todo aquello, como que de ella sale la migración untada de negritud?

Si ya la mirada de la otra crea una visión distorsionada de una, falta ver la distorsión que aparece, tan reduccionista, al migrar desde el Sur Global al Norte Global. Al migrar, características existenciales, como migrante; se vuelven, en ojos de quien se cree superior, en deficiencias. La mirada de la otra otorga apellidos a tales «deficiencias»: a mujer, migrante, negra, latina, le sigue «promiscua, pobre e ignorante». Sé que son las palabras que usó ella, porque las anoté en mi libreta en mayúsculas para no confundirlas con otras y entre comillas para que no olvide que no son mías. Y, aunque hayan sido suyas, me siento de golpe como la lectora que ha caído en la cuenta de que lee para dotar de palabras su propia existencia. «Sucia». «Bruta». «Interesada» (en otras latitudes, también llamada «gold digger»). Las migrantes y las no blancas estamos obligadas a «desmarcarnos». ¿Eres tú la que te dicen que eres?

«Al migrar te dan nuevas etiquetas, pero no las eliges». Hospitalet de Llobregat está empapelado de anuncios de una empresa de limpieza que presentan a una mujer negra, enguantada y vestida con un coqueto uniforme azul pálido. Creemos lo que vemos; creamos lo que imaginamos. El proceso migratorio también es un desequilibrio de la identidad, es una pérdida y una confusión, es un proceso de confrontación, de revelación, construcción y búsqueda.

Que el racismo es rampante se sobreentiende. Que la imagen que otros tienen de las mujeres migrantes latinoamericanas y afro es peyorativa también se debe sobreentender. Se sabe y se sobreentiende que las mujeres latinoamericanas tienen que demostrar que son capaces de hacer el trabajo que harían dos o tres de sus hermanas blancas. Demostrar que no son tan brutas. Demostrar que no son promiscuas. Demostrar que son excepcionales, que salvan vidas. Y acaso esa sea la historia de las mujeres negras en todas las latitudes (¿tenemos derecho a ser cotidianas? Y, quizás, ¿tenemos derecho a ser promiscuas?).

Poder narrar la propia historia es un privilegio. Hay muchas que no sólo no lo pueden hacer, sino que se ven reducidas a un número en una estadística copiosa o como personaje secundario en la estratagema de alguien más. Aunque en muchas ocasiones se trata también de que las prioridades de la vulnerabilidad y la pauperización son otras y de que antes de contar la propia historia se debe hacer la propia historia: encontrar el pan que alimenta y el techo que cobija. Aún así, con nuestra mera existencia, todas nos lanzamos en mayor o menor medida, consciente o inconscientemente, a desmontar los estereotipos españoles que nos echan encima. «Malí se ha convertido en el principal país de origen de la emigración irregular africana hacia España», reza un artículo de RTVE. «Los africanos irregulares» (que es también como decir, «esa gente») vienen en barco a Canarias huyendo del conflicto. En «esa gente» está la historia de cada una que la compone, la que al irse deja y abandona, la que está armada de pocas palabras, de muchas ganas, de deseo. Hay gente que se cruza el mar por amor y hay gente que se cruza el mar por hambre.

Y es que aquí también se enmarca una de las problemáticas del racismo. Si bien es cierto que hay activistas cuyo trabajo está enfocado directamente en la lucha contra el racismo sistémico, hay mujeres afro y migrantes que están haciendo otras cosas (las migrantes podemos hablar de otros temas, de astronomía, de ejercicio, de poesía y de cultivo de hongos, y aportar en otras áreas. De hecho, así se hace. Y es parte del racismo la invisibilización de todo esto). Así pues, es interesante el trabajo de Zinthia por eso mismo. Ella, como activista antirracista, no sólo habla sobre el racismo, sino que visibiliza el trabajo de otras mujeres afro que están haciendo y hablando de otra cosa.

«Se ha tenido la idea de que las mujeres negras no han cambiado el mundo», me dice Zinthia durante la entrevista. Ni han hecho aportaciones a la ciencia, a la filosofía o a la política. Las personas negras son receptáculos de lo hecho por otras, limpiadoras de residuos, pulidoras de la blanquitud, estandarte de la lucha de razas. Del proyecto Mujeres negras que cambiaron el mundo han surgido dos libros infantiles que buscan desmantelar esa creencia, a todas luces absurda pero lastimosa y dolorosamente arraigada en el inconsciente colectivo. En Mujeres negras en la ciencia y Mujeres negras en la filosofía, Palomino visibiliza el trabajo de tantas mujeres, jugando en los mismos términos que los posibles detractores, echando mano de lo que usan las personas blancas y masculinas para darse palmaditas en la espalda y medir sus propios logros. Para que lo le vayan a decir, «ah, es que esta no sigue el método científico», «ah, es que esta echa cuentos, no hace filosofía». Los posibles detractores pueden ser muchos, se sobreentiende, y se les suele facilitar escudarse en el modelo occidental como única forma válida de crear conocimiento para avalar sus creencias racistas, engalanarlas de mirada crítica, criterio robusto o rigurosidad exhaustiva.

No es que sea invisible lo que las mujeres negras han hecho; la sociedad disfruta de los avances y trabajos de todas ellas. No es que las mujeres que transitan ciudades extranjeras no sean visibles (vístete como nosotras y no hagas mucho ruido, que si te vimos te olvidamos y si nos hablas decimos que no te entendemos, que hablas una variante del español muy remota). Lo que se calla también cuenta.

El 12 de septiembre de 1992, Mae Jemison se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ir al espacio en el transbordador espacial Endeavour. La primera persona que llegó al espacio estaba a bordo de la aeronave Vostok 1, el 13 de abril de 1961. ¿Qué nos dicen estas fechas? ¿Cómo sabemos sin temor a equivocarnos que a bordo del Vostok 1 iba un hombre blanco? ¿Por qué es importante hablar sobre la hazaña de Jemison?

Con regularidad, me encuentro al hombre negro que va al gimnasio a la misma hora que yo. Dura muchísimo tiempo calentando, práctica que a mí me vendría bien adoptar. Es esbelto, pero delgado, casi pequeño. Ya hace un tiempo sé que es racista pensar que las personas negras naturalmente tienen más músculo o generan más músculo que las personas blancas, pero una mañana cualquiera me asalta una revelación: que tal noción emerge de la falsa creencia de que los blancos y los negros son razas biológicas distintas y que tal razonamiento cataliza otra creencia igual de macabra: que hay animalidad en los negros. «Los negros sacan más músculo» es una idea dañinamente racista. Escribimos mucho sobre el racismo no porque sea «fuente inagotable», sino porque es el sistema, la estructura sobre la que configuramos el pensamiento y el actuar, por lo que lo que pensamos y nuestro comportamiento está compuesto por sus mismas fibras. Dejará de ser «fuente inagotable» cuando cambiemos la estructura en sí. Como se ha explayado hacia todos los rincones y se ha solidificado desde hace centurias, difícilmente se desarticulará con un par de libros, marchas o conferencias, pero eso no significa que la lucha sea infructífera o eludible. Ojalá que se pueda pronto.

Es curioso lo que se aprende hablando con la otra. Comencé pensando en que era importante hablar de la migración quizás porque yo misma soy migrante (quizás quería que se me entendiera). Y, a través de ese proceso, aprendí esa otra cosa que espero estar dejando escrita. Leo en mi libreta «envuelta en abrigos de animales que no eran míos». Me llega un saborcito a la boca, a mamoncillos y a la salecita del sudor que se me cuela por la comisura de la boca (sudor de un cuerpo que es mío pero de otra época y de otra parte). La metáfora que utiliza Zinthia para describir su experiencia nos da luces sobre cómo se puede entender el proceso migratorio de la mujer (me hace pensar que ser es también parecer con frío, que ser es lo que lo cubre a una, que el buenvivir es quitarse el abrigo que le ha puesto la otra para que a una no le de frío). ¿De dónde viene ese viento gélido?

Yo, mujer migrante, un libro del que Zinthia fue coordinadora general y escritora, se detalla la experiencia de esos abrigos que a mí, en la entrevista, me muestra como el destello nocturno de una luciérnaga y que en el libro se revela tangible. Para venir de Venezuela a España empacó tres maletas con ropas veraniegas que estaban pensadas para ser usadas en Maracaibo, un lugar de «calor húmedo, con una temperatura asfixiante que alcanza los 40 grados». De lo que trajo, poco pudo usar los primeros dos años en Galicia (hoy, en A Coruña, hay alerta de vientos y se esperan lluvias toda la semana). Se atracó a comprar ropa fast-fashion (moda rápida), muy a lo español, que no le hacía juego con lo que ya tenía: «durante los primeros meses me puse capas y capas de ropa encima [...] (m)e sentía como un halcón embutido en abrigos de colores y botas baratas que imitaban la piel de algún animal. Al ver fotografías de aquella etapa consigo rememorar con exactitud a través de la ropa esa sensación interna que sentía al salir a la calle» (148).

Me conmueve mucho la anécdota con la cual cierra la narración del libro: cómo el hecho de que su mejor amiga se hubiera mudado a Galicia la hecho sentir más dueña de su propia historia. La migrante tiene que volver a ser y los afectos que va tejiendo ponen sobre la mesa la pregunta de quién se es. Una persona que nos conoce lo suficiente nos pregunta por nuestros familiares usando sus nombres propios y nos permite ver nuestra identidad a largo plazo, mucho más humana y compleja que la que nos da el punto de inflexión que supone la llegada a otro sitio con tanta ropa que ya no encaja en nuestro cuerpo ni en nuestra vida en la otra parte.

Al finalizar la entrevista, Zinthia me cuenta cómo celebrará la navidad y me vuelve a subrayar la importancia de los afectos. ¿Quién nos cuida cuando nos enfermamos en tierra extranjera? ¿A quién acudimos cuando nos sentimos tristes, apaleadas por la vida que al desdoblarse nos supera? Zinthia, en la pantalla manchada de mí, me dice que está contenta de saberse tan querida y recibida en el lugar en el que ha tejido una red de apoyo y cariño; una red que, en vez de ser una red que atrapa, como la de la pesca, es una en la que puede caer, una red salvavidas. El valor de los afectos, la red que sostiene de la caída, también es red neuronal y permite pensar, sentir, hablar. Pero entonces me dice lo que ya también es conocido en mi sentir, que qué bueno sería llegar a Maracaibo el 24 de diciembre y sentir las burbujas de una cerveza helada en la boca y extender la mano y encontrar la de una madre que habla. Qué bueno sería sentir cómo el sudor atraviesa la frente y se refugia en las cejas. Quien migra está destinada a desear la omnipresencia, le digo como respuesta, porque es la forma en la que yo he entendido aquella nostalgia perpetua cuando el destino vital es el viaje. Quebradas hemos estado y estaremos siempre: antes del viaje un pedazo de nosotras ha partido, cuando estamos en una de nuestras casas somos espectros en la otra.

En Maracaibo, la temperatura de hoy es de 31 grados centígrados, hay una humedad de 56% y el viento viaja a 8 km por hora. En Maracaibo las latinas no son latinas. No sé si me entiendas.

A Zinthia la conozco personalmente unos meses después de que nos hubiéramos encontrado en la videollamada en Meet, cuando viene a Barcelona a presentar Mujeres negras en la ciencia en Amora Libros, una librería pequeña en Gracia. Al vernos, nos saludamos con un abrazo, como si hubiéramos sido compañeras de militancia en la juventud más antigua y nos reencontráramos en un estrecho tiempo de descanso de la vida adulta. En la presentación dice que toda esta visión de la migración, la mujer, las negritudes, es antiquísima y que la lucha no es menor: es desmantelar una forma de ser que por siglos pareció la correcta y la única.

Y que no sólo nos desmarcamos de los estereotipos impuestos y una historia contada por los supuestos vencedores, sino que podemos dar el otro paso. No le estamos pidiendo a la otra, «mira, soy esto, acéptalo,» me dice Zinthia. No necesitamos la aceptación del otro para ser quienes somos. Ni su aceptación ni su permiso.

Pero quizás lo que sí necesitemos sea resguardarnos, descansar. La lucha es larga y sin tregua. «Ineludible». «Honorable». La casa de la madre es el refugio, el «lugar al que correr con los ojos cerrados cuando todo lo demás parece derrumbarse, ese sitio seguro al que puedes volver si los sueños no salen tan bien como esperabas» (149). Estamos hechas de retazos de historias, de gente y de territorios que podemos usar para tejer una piel que nos sirva de refugio, como me dice Zinthia en esos meses de invierno, «una piel para sostenerme. Para agradecer y para agradecerme». Para agradecernos por lo magnánimo y por lo cotidiano. Por lo encomiable. Por lo que nos toca y nos sana y se va con la brisa.

Notas:

Las citas de texto vienen de Yo, mujer migrante.

Imágenes proporcionadas por la entrevistada.